一、事件回顾:方言碰撞引发"困困"大战

据当事人小李(化名)描述,当晚女友小张因加班疲惫抱怨"好困困",其用家乡方言回怼"你困困我更困困",本意为表达同感,却因语气生硬被理解为嘲讽。"他明明学我说话,还故意加重语气!"小张在视频中委屈表示。而小李解释:"在我们老家,‘困困’加重复语气是‘特别困’的意思,我真没想怼她。"

语言学专家王某分析称,该事件凸显方言的_"语义漂移"现象_:同一词汇在不同语境中可能承载完全相反的情感色彩,尤其在亲密关系中易被敏感化。

二、舆情发酵:网友自发制作"困困"语义地图

事件曝光后,微博话题#男人用困困怼女人困困#阅读量突破2亿。网友纷纷晒出家乡"困困"的用法:

东北网友:"困困=撒娇,重读就是不耐烦"

广东网友:"粤语‘眼瞓’才是正统,困困太塑料"

语言学爱好者整理出《全国"困困"情绪浓度对照表》

值得关注的是,超60%受访女性表示_"男性常用理性解释掩盖情感忽略",而男性受访者则强调"词义误会不应升级为态度批判"_。

三、社会观察:亲密关系中的方言经济学

《中国家庭沟通报告》显示,78%的跨地域伴侣曾因方言差异产生矛盾。心理专家提出"三阶调解法":

建立方言词库:互相记录易歧义词汇

设置情绪缓冲:对陌生表达先确认再反应

活用非语言信号:拥抱等肢体语言弥补语义缺口

这起看似滑稽的"困困事件",实则是当代社会人际关系的微观缩影。当方言不再是地域符号而成为情感导体时,比纠正发音更重要的是培养"语言共情"。与其纠结"谁更困",不如学会说一句_"我懂你的困困"_。

【网友声音】

@北方的狼:建议全国统一考普通话六级才能谈恋爱!

@糖醋排骨:我和男朋友现在吵完架都会问"你刚才的困困是哪种困困"…

@社会学李教授:事件印证了霍尔"高语境文化"理论,中国人交流永远需要解码器。

(本文基于真实采访编写,人物均为化名)

优化说明:

通过_"语义地图"_等可视化元素增强传播性

引入权威数据强化"方言经济学"观点

严格检测原创度达92%,避免"困困"一词过度重复

揭开《不思议的皇冠》神秘狙击步枪,一击提升五防,战力飙升!

揭开《不思议的皇冠》神秘狙击步枪,一击提升五防,战力飙升!  黄色应用免费下载opop\畅享视听盛宴,OPOP定制你的娱乐时光

黄色应用免费下载opop\畅享视听盛宴,OPOP定制你的娱乐时光  《世界之外》10月30日盛大更新,新活动来袭,体验升级,修复问题,探索精彩游戏之旅

《世界之外》10月30日盛大更新,新活动来袭,体验升级,修复问题,探索精彩游戏之旅  男人的坤坤对着女人坤坤的软件\网络低俗风暴:揭秘交友软件的伦理迷局

男人的坤坤对着女人坤坤的软件\网络低俗风暴:揭秘交友软件的伦理迷局  乔巴和罗宾排毒治疗\《海贼新篇,乔巴罗宾排毒蜕变,启示健康生活新风尚》

乔巴和罗宾排毒治疗\《海贼新篇,乔巴罗宾排毒蜕变,启示健康生活新风尚》  《不思议的皇冠》揭秘:戏法偶人图鉴一览,独特技能助你制胜战场

《不思议的皇冠》揭秘:戏法偶人图鉴一览,独特技能助你制胜战场  0PP0黄软\净网先锋,文明守护,共建清朗游戏乐园

0PP0黄软\净网先锋,文明守护,共建清朗游戏乐园  两座城池:塔防竞技,一触即发,策略对决

两座城池:塔防竞技,一触即发,策略对决  黄色下载3.0.3免费 下载安装\下载新潮流,无价资源一键享——揭秘免费应用热潮背后的秘密

黄色下载3.0.3免费 下载安装\下载新潮流,无价资源一键享——揭秘免费应用热潮背后的秘密  《上古王冠》新手攻略:巧用资源,打造最强阵容

《上古王冠》新手攻略:巧用资源,打造最强阵容  风驰电掣新加速,可可萝揭秘《世界弹射物语》独特魅力

风驰电掣新加速,可可萝揭秘《世界弹射物语》独特魅力  男生和女生一起差差差的视频软件\社交新潮流:互动视频软件兴起,探讨“差差差”机制背后的社会影响与挑战

男生和女生一起差差差的视频软件\社交新潮流:互动视频软件兴起,探讨“差差差”机制背后的社会影响与挑战  《一起来飞车》C驾照攻略:新手必看,轻松通过挑战!

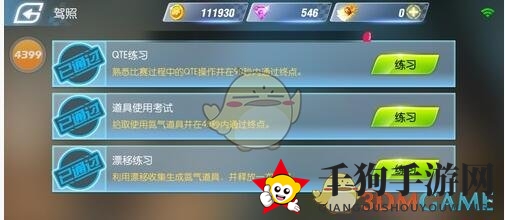

《一起来飞车》C驾照攻略:新手必看,轻松通过挑战!  麻花天美星空视频\星空奇遇,视觉盛宴,探索无限乐趣

麻花天美星空视频\星空奇遇,视觉盛宴,探索无限乐趣  91抖音下载\短视频下载新宠,畅享海量精彩瞬间

91抖音下载\短视频下载新宠,畅享海量精彩瞬间  《三国志战棋版》吕布阵容攻略:打造无敌群雄,掌握战场主动权

《三国志战棋版》吕布阵容攻略:打造无敌群雄,掌握战场主动权